Contrairement à l’idée reçue qu’il faut « nettoyer » son corps avec des cures externes, la vérité est bien plus fascinante. Votre organisme est une usine biochimique de haute précision qui gère ses propres déchets métaboliques avec une efficacité redoutable. Cet article révèle les mécanismes internes de cette « détox » naturelle et permanente, et démontre comment la soutenir intelligemment, loin des mythes marketing.

Le mot « toxine » est partout. Il évoque une menace invisible, un ennemi intérieur qu’il faudrait chasser à grand renfort de jus verts, de jeûnes et de cures miracles. Cette idée d’un corps « encrassé » qui aurait besoin d’un grand nettoyage de printemps est une image puissante, mais qui repose sur une simplification excessive. On parle souvent des polluants, des pesticides, des additifs, mais on oublie l’essentiel : la source la plus constante de « déchets » provient de nous-mêmes, du simple fait de vivre.

Chaque seconde, vos cellules travaillent, respirent, produisent de l’énergie. Et comme toute usine en activité, ce métabolisme fabrique des sous-produits, des déchets qu’il faut impérativement gérer. Mais si la véritable clé n’était pas de chercher des solutions de « nettoyage » externes, mais de comprendre et de soutenir la prodigieuse machinerie que votre corps a déjà mise en place ? Et si le concept de « détox » était moins une action à entreprendre qu’un processus permanent à respecter ?

Cet article vous propose de plonger au cœur de votre propre biologie pour démystifier la notion de toxines internes. Nous allons explorer qui sont réellement ces déchets, suivre leur parcours d’élimination orchestré par des organes maîtres, et comprendre ce qui se passe quand ce système est débordé. L’objectif n’est pas de vous vendre une nouvelle méthode, mais de vous donner les clés scientifiques pour devenir le meilleur allié de votre propre organisme.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante démonte avec clarté plusieurs mythes tenaces sur les régimes « détox », un complément parfait à l’approche scientifique de notre guide.

Pour naviguer à travers cette exploration fascinante de votre mécanique interne, voici le plan de notre discussion. Chaque section lève le voile sur un aspect clé de la gestion naturelle des déchets par votre corps.

Sommaire : La vérité scientifique sur les déchets métaboliques et la détoxification interne

- Acide urique, urée : qui sont vraiment ces « déchets » que votre corps fabrique ?

- Le voyage d’un déchet métabolique : comment votre foie et vos reins vous sauvent la vie chaque jour

- Que se passe-t-il vraiment quand les déchets métaboliques s’accumulent ?

- Le paradoxe du sportif : quand trop d’exercice « encrasse » votre organisme

- Polluants extérieurs ou déchets intérieurs : quel est le véritable ennemi de votre bien-être ?

- Le grand mythe de la « détox » : ce que votre corps fait déjà naturellement

- Radicaux libres vs antioxydants : le guide pour comprendre la bataille qui se joue dans vos cellules

- L’alimentation hypotoxique : manger pour soutenir son corps, pas pour l’épuiser

Acide urique, urée : qui sont vraiment ces « déchets » que votre corps fabrique ?

Avant de parler de « nettoyage », il est crucial de savoir ce que l’on cherche à éliminer. Les déchets métaboliques, ou déchets endogènes, ne sont pas des envahisseurs étrangers mais les sous-produits normaux et inévitables de l’activité de votre corps. Les plus connus sont l’urée, issue de la dégradation des protéines, et l’acide urique, provenant du métabolisme des purines (des molécules présentes dans notre ADN et certains aliments). Loin d’être de simples « ordures », ces molécules racontent l’histoire de votre fonctionnement interne.

L’urée, par exemple, est la solution ingénieuse trouvée par notre organisme pour neutraliser l’ammoniac, une substance extrêmement toxique produite lors de la digestion des protéines. Le foie la transforme en urée, beaucoup moins nocive, avant de l’envoyer vers les reins pour son évacuation. L’acide urique, quant à lui, possède une double facette surprenante. Bien qu’un excès soit problématique et puisse causer des crises de goutte, il agit aussi comme un puissant antioxydant dans le sang, protégeant nos cellules des dommages.

L’acide urique est non seulement un déchet, mais aussi un antioxydant physiologique important dans le plasma sanguin.

– Expert en biochimie – Futura Sciences, Futura Sciences, article 2025

Comprendre cette dualité est essentiel : le but n’est pas d’éradiquer ces substances, mais de maintenir leur concentration dans un équilibre sain. C’est le rôle des organes émonctoires, et notamment des reins, qui filtrent le sang sans relâche. Des analyses confirment qu’environ 70% de l’acide urique produit est éliminé par cette voie. Ces « déchets » ne sont donc pas des ennemis, mais des indicateurs de la formidable activité de notre machinerie interne.

Le voyage d’un déchet métabolique : comment votre foie et vos reins vous sauvent la vie chaque jour

Si notre corps est une usine, le foie en est sans conteste le centre de traitement chimique. Sa capacité à gérer les déchets et les toxines ne relève pas du simple « filtrage », mais d’un processus sophistiqué appelé biotransformation hépatique. Ce mécanisme se déroule en plusieurs phases, chacune nécessitant des nutriments spécifiques pour fonctionner de manière optimale. Le foie ne se contente pas de capter les déchets, il les modifie chimiquement pour les rendre solubles dans l’eau (hydrosolubles), préparant ainsi leur élimination par les reins.

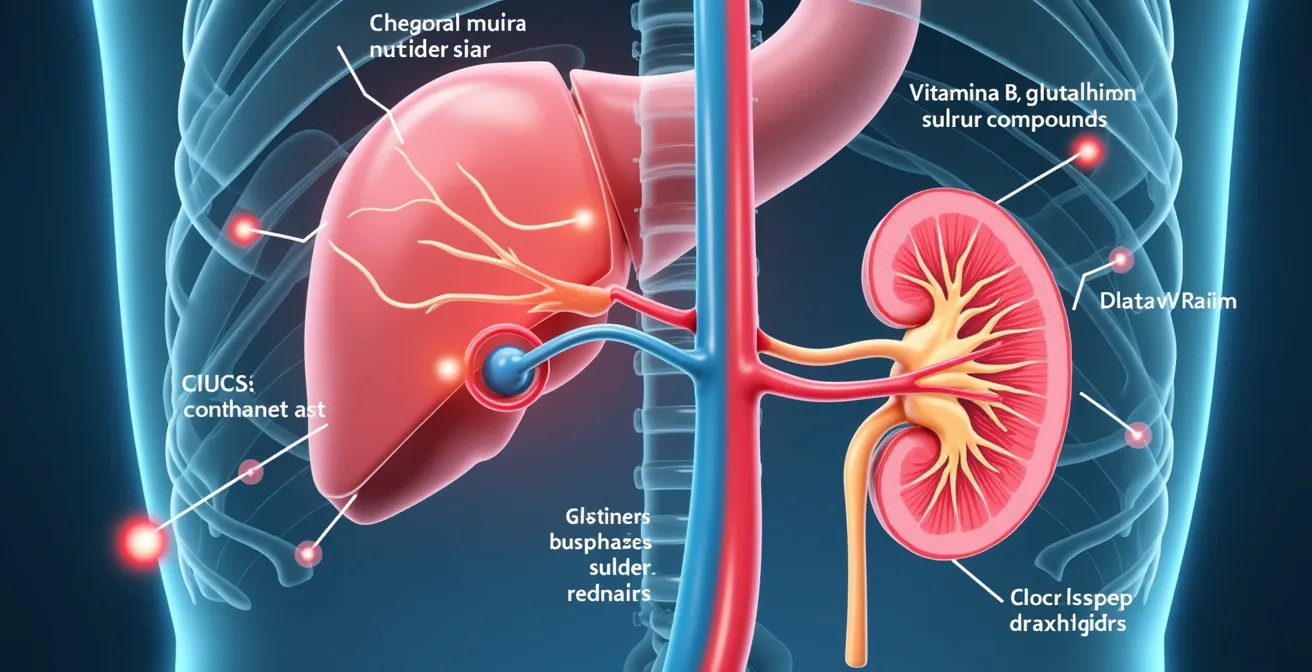

Ce processus est une véritable symphonie biochimique. La Phase I utilise un groupe d’enzymes (les cytochromes P450) pour commencer à neutraliser les toxines, mais cette étape produit souvent des radicaux libres. La Phase II intervient alors pour conjuguer ces molécules intermédiaires avec d’autres substances (comme le glutathion ou le soufre), les rendant inoffensives et prêtes à être évacuées. Enfin, la Phase III correspond au transport actif de ces déchets hors du foie. Cette mécanique de précision est dépendante de nos apports en vitamines B, en acides aminés et en antioxydants.

Pour bien visualiser cette collaboration, l’illustration ci-dessous schématise le rôle central du foie dans la transformation des déchets et celui des reins dans leur élimination finale, un duo parfaitement coordonné.

Une fois les déchets traités par le foie, les reins prennent le relais. Ils filtrent environ 180 litres de sang par jour, en excrétant les déchets hydrosolubles dans l’urine tout en retenant les éléments essentiels. Ce travail colossal se déroule selon un rythme circadien, avec une activité qui culmine pendant la nuit. Un sommeil de qualité est donc une condition non négociable pour une détoxification efficace, bien plus que n’importe quelle cure ponctuelle.

Votre plan d’action : 5 points clés pour soutenir votre système de détoxification

- Points de contact : Identifiez les sources de surcharge pour votre foie et vos reins (alimentation, alcool, médicaments, stress).

- Collecte des besoins : Assurez-vous d’un apport suffisant en nutriments clés (vitamines B, composés soufrés comme l’ail et l’oignon, protéines de qualité pour le glutathion).

- Cohérence du rythme : Respectez votre horloge biologique en favorisant un sommeil réparateur et régulier pour optimiser le travail nocturne de vos organes.

- Hydratation stratégique : Buvez suffisamment d’eau tout au long de la journée pour faciliter le travail de filtration et d’élimination de vos reins.

- Plan d’intégration : Intégrez progressivement des aliments riches en antioxydants (fruits rouges, légumes verts) pour aider à neutraliser les radicaux libres produits durant la Phase I.

Que se passe-t-il vraiment quand les déchets métaboliques s’accumulent ?

Le système de gestion des déchets du corps est remarquablement performant, mais il n’est pas infaillible. Lorsque la production de déchets dépasse la capacité d’élimination, ou lorsque les organes détoxifiants sont fatigués, des déséquilibres peuvent apparaître. L’accumulation n’est pas une image, mais une réalité biochimique aux conséquences tangibles. Par exemple, un excès d’urée ou d’ammoniac dans le sang peut affecter directement le système nerveux central, provoquant ce que l’on appelle un « brouillard mental », une confusion ou une fatigue inexpliquée.

Lorsque le foie et les reins sont saturés, le corps cherche des voies de sortie alternatives ou des zones de stockage temporaires. La peau peut devenir un « émonctoire secondaire », ce qui peut se traduire par des problèmes cutanés. Plus insidieusement, le corps peut stocker certaines toxines liposolubles (qui aiment le gras) dans le tissu adipeux pour les isoler et protéger les organes vitaux. Cette stratégie de survie peut cependant créer un réservoir de substances indésirables, libérées massivement en cas de perte de poids rapide.

À l’échelle cellulaire, le stress métabolique chronique peut mener à un phénomène appelé sénescence cellulaire. Des études récentes, comme celles relayées par le projet MyoAge sur la santé musculaire, montrent que les cellules stressées peuvent cesser de se diviser et se transformer en « cellules zombies ». Elles ne meurent pas mais sécrètent des substances inflammatoires qui dégradent leur environnement et accélèrent le vieillissement des tissus. L’accumulation de déchets n’est donc pas un simple « encrassement », mais une cascade de réactions qui peut favoriser une inflammation de bas grade et un vieillissement prématuré.

Le paradoxe du sportif : quand trop d’exercice « encrasse » votre organisme

L’activité physique est l’un des piliers de la santé, notamment parce qu’elle stimule la circulation sanguine et lymphatique, aidant ainsi à l’évacuation des déchets. Pourtant, il existe un point de bascule où l’excès de sport, surtout s’il est mal géré, peut devenir une source majeure de stress métabolique. C’est le paradoxe du sportif : un entraînement trop intense ou une récupération inadaptée peut « encrasser » l’organisme plus qu’il ne le nettoie.

Le premier mécanisme en jeu est le stress oxydatif. Durant un effort intense, la consommation d’oxygène par les muscles explose, ce qui augmente massivement la production de radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules. On estime que cette production peut connaître une hausse de 30 à 50% lors d’efforts physiques intenses. Si les systèmes de défense antioxydants du corps sont dépassés, ce surplus de radicaux libres contribue à l’inflammation et à la fatigue musculaire.

Un autre phénomène, plus méconnu, concerne la barrière intestinale. Un effort très prolongé et intense peut augmenter sa perméabilité, laissant passer dans le sang des fragments de bactéries (endotoxines) qui devraient normalement rester dans l’intestin. Cette charge toxique supplémentaire met le foie à rude épreuve, car il doit travailler davantage pour neutraliser ces nouvelles substances. Dans les cas les plus extrêmes, une dégradation musculaire massive (rhabdomyolyse) peut libérer une grande quantité de myoglobine dans le sang, une protéine qui peut submerger les reins et conduire à une insuffisance rénale aiguë. La modération et, surtout, la qualité de la récupération sont donc les clés pour que le sport reste un allié détoxifiant et non une source de surcharge toxique.

Polluants extérieurs ou déchets intérieurs : quel est le véritable ennemi de votre bien-être ?

La conversation sur la toxicité oppose souvent deux mondes : les polluants externes (pesticides, métaux lourds, pollution de l’air), dits exogènes, et les déchets produits par notre métabolisme, dits endogènes. La question n’est pas de savoir lequel est le « pire », mais de comprendre qu’ils sont en compétition pour les mêmes ressources de détoxification. Votre corps ne possède qu’un seul et unique « budget détox ». Chaque molécule étrangère qu’il doit traiter consomme des nutriments, des enzymes et de l’énergie qui ne sont alors plus disponibles pour gérer les déchets internes.

Cette interaction est cruciale. Par exemple, de nombreuses études scientifiques montrent comment l’exposition à des pesticides peut épuiser les réserves de glutathion, souvent appelé « l’antioxydant maître » du corps. Le glutathion est indispensable à la Phase II de la détoxification hépatique pour neutraliser non seulement les produits chimiques externes, mais aussi les sous-produits du métabolisme normal. En épuisant cette ressource vitale, les polluants rendent le corps moins apte à se nettoyer de l’intérieur.

De plus, nous ne sommes pas tous égaux face à cette charge toxique. Des recherches en toxicogénétique révèlent que des variations génétiques peuvent influencer l’efficacité de nos enzymes de détoxification. Certaines publications estiment qu’environ 15% des personnes présentent des variations génétiques qui réduisent leur capacité à éliminer efficacement certaines toxines. Pour ces individus, minimiser l’exposition externe devient encore plus critique pour préserver leur « budget détox » et permettre à leur corps de gérer correctement ses processus internes. Le véritable ennemi n’est donc ni l’un ni l’autre, mais la surcharge globale qui résulte de leur addition.

Le grand mythe de la « détox » : ce que votre corps fait déjà naturellement

L’industrie de la « détox » pèse des milliards, capitalisant sur l’idée que nous devons activement purger notre corps. Or, cette notion est largement un mythe marketing qui ignore la biologie la plus élémentaire. Votre corps possède un système de détoxification intégré, extraordinairement puissant et qui fonctionne 24h/24. Ce système n’est pas un seul organe, mais un réseau complexe où le foie, les reins, les poumons, le système lymphatique et la peau travaillent en synergie.

Le foie est souvent mal compris. Comme le souligne l’hépatologue Dr. Alain Bernard, son rôle n’est pas celui d’un simple filtre passif. Il s’agit d’une usine de biotransformation qui modifie activement la structure chimique des toxines pour les rendre inoffensives et permettre leur élimination. Le système lymphatique, quant à lui, est le réseau d’égouts du corps. Il collecte les déchets et les fluides en excès des tissus pour les acheminer vers les ganglions, où les agents pathogènes sont neutralisés, avant que le fluide ne soit retourné dans la circulation sanguine pour être traité par le foie et les reins.

Les reins, en filtrant le sang, éliminent les déchets métaboliques hydrosolubles, tandis que les poumons expulsent le dioxyde de carbone, le principal déchet gazeux de notre métabolisme énergétique. Même la peau participe en éliminant certaines substances par la sueur. Penser qu’un jus de céleri pendant trois jours peut se substituer ou « améliorer » cette machinerie complexe est une illusion. La seule stratégie valable n’est pas de la remplacer, mais de lui fournir les outils dont elle a besoin pour faire son travail : une bonne hydratation, des nutriments de qualité et un sommeil suffisant.

Radicaux libres vs antioxydants : le guide pour comprendre la bataille qui se joue dans vos cellules

Au cœur de la gestion des déchets se trouve une bataille invisible mais permanente : celle entre les radicaux libres et les antioxydants. Les radicaux libres sont des molécules très réactives auxquelles il manque un électron. Pour se stabiliser, elles « volent » cet électron à d’autres molécules (protéines, lipides, ADN), causant des dommages en chaîne. Ce processus est appelé stress oxydatif. Si la plupart des gens associent les radicaux libres à des agressions externes comme la pollution ou les UV, l’une de leurs sources principales est en fait… notre propre métabolisme.

Ironiquement, la Phase I de la détoxification hépatique, essentielle pour neutraliser les toxines, est elle-même une grande productrice de radicaux libres. C’est un mal nécessaire : pour démanteler une molécule toxique, le foie la rend temporairement encore plus réactive. Pour contrer cet effet, le corps a développé un système de défense antioxydant sophistiqué. Il ne s’agit pas seulement des vitamines C ou E que nous trouvons dans les aliments. Les défenseurs les plus puissants sont ceux que notre corps produit lui-même : des enzymes comme la Superoxyde Dismutase (SOD), la catalase, et surtout, la molécule de glutathion.

Cette armée interne est bien plus efficace que les antioxydants que nous pouvons consommer, car elle est placée stratégiquement à l’intérieur de nos cellules, là où les dégâts potentiels sont les plus grands. Le véritable enjeu n’est donc pas tant de « consommer plus d’antioxydants » que de s’assurer que notre corps a les briques élémentaires (acides aminés, sélénium, zinc) pour fabriquer ses propres défenses. Lorsque cet équilibre est rompu et que le stress oxydatif devient chronique, il accélère le vieillissement, notamment celui de la peau par la dégradation des fibres de collagène et d’élastine.

À retenir

- Votre corps n’a pas besoin de « cures détox » ; il possède déjà un système de détoxification interne permanent et ultra-performant.

- Les « toxines internes » (urée, acide urique) sont des sous-produits normaux du métabolisme, gérés par le foie qui les transforme et les reins qui les éliminent.

- Soutenir ce système passe par une bonne hydratation, un sommeil de qualité et une alimentation riche en nutriments, et non par des solutions externes temporaires.

L’alimentation hypotoxique : manger pour soutenir son corps, pas pour l’épuiser

Si les cures « détox » sont un mythe, l’idée de manger pour minimiser la charge de travail de notre organisme est, elle, une stratégie scientifiquement fondée. Une alimentation dite « hypotoxique » ne vise pas à « nettoyer », mais à fournir un maximum de nutriments utiles avec un minimum de substances à traiter. Il s’agit de soutenir l’usine biochimique de notre corps plutôt que de l’inonder de matières premières de mauvaise qualité qui épuisent ses ressources.

Le premier principe est de privilégier les aliments bruts, non transformés. Chaque additif, conservateur, colorant ou exhausteur de goût est une molécule que le foie doit identifier, traiter et neutraliser, ce qui consomme de l’énergie et des nutriments du fameux « budget détox ». En se concentrant sur les légumes, les fruits, les légumineuses, et les sources de protéines de qualité, on apporte directement à l’organisme les cofacteurs (vitamines et minéraux) dont il a besoin pour ses réactions enzymatiques, y compris celles de la détoxification.

La diversité alimentaire est un autre pilier. Une étude récente a mis en évidence qu’une plus grande variété dans l’assiette était associée à une baisse de 25% du risque de syndrome métabolique. Chaque végétal apporte ses propres polyphénols et antioxydants, qui aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Enfin, une hydratation intelligente est essentielle. Il ne s’agit pas seulement de boire de l’eau, mais de maintenir un bon équilibre en électrolytes (sodium, potassium) pour optimiser le transport des nutriments vers les cellules et l’évacuation des déchets hors de celles-ci. Adopter une alimentation hypotoxique, c’est finalement faire un choix conscient à chaque repas : celui de collaborer avec son corps.

Pour mettre en pratique ces conseils et soutenir efficacement la mécanique de votre corps, l’étape suivante consiste à adopter une approche alimentaire consciente et personnalisée, en se concentrant sur la qualité et la diversité des nutriments.

Questions fréquentes sur les toxines internes du corps

Quelle est la différence entre détoxification et drainage ?

La détoxification est le processus biochimique, principalement hépatique, qui neutralise les toxines en les transformant. Le drainage est l’action mécanique d’élimination physique de ces déchets traités, assurée par les reins, les intestins ou la peau.

Quels organes participent à la détox naturelle ?

Le système de détoxification naturel est un réseau collaboratif. Les acteurs principaux sont le foie (transformation), les reins (filtration et élimination urinaire), le système lymphatique (collecte des déchets), les poumons (élimination des gaz) et la peau (transpiration).

Comment améliorer la détox naturelle ?

L’amélioration ne vient pas de cures externes mais du soutien des processus internes. Les trois piliers sont : une alimentation riche en nutriments et pauvre en produits transformés, un sommeil réparateur pour respecter le rythme circadien des organes, et une hydratation suffisante pour faciliter le travail des reins.